Etudes de recherche clinique et translationnelle centrées sur le cancer du sein

Plusieurs études de recherche clinique et translationnelle centrées sur le cancer du sein sont actuellement en cours dans le service d’oncologie médicale.

Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins au niveau européen, représentant plus d’un cancer sur 4 chez la femme. Il résulte principalement de modifications au niveau de nos gènes qui conduisent les cellules à fonctionner de manière incorrecte. L’ensemble des modifications existantes ne sont toutefois actuellement pas connues. L’incidence du cancer du sein ne cesse d’augmenter dans le monde. En 2011, le Luxembourg présentait un taux supérieur de cancer du sein comparé à la moyenne des pays européens.

- Collection d’échantillons biologiques de sang, de tissu mammaire et de tissu tumoral

Dans cette étude, les patientes suspectées de présenter un cancer du sein seront invitées à autoriser la collecte d’un échantillon de sang et de tissu. La collecte complétée de données relatives aux antécédents médicaux a pour but d’aider la recherche fondamentale à déterminer les causes de développement du cancer du sein, ou éventuellement, à évaluer de nouveaux traitements expérimentaux. Les échantillons sont stockés à la biobanque de Luxembourg pour une période indéterminée.

- Comprendre les aberrations moléculaires du cancer du sein métastatique

Le cancer du sein prend naissance au niveau du sein (cancer primaire), peut y réapparaitre (récidive locale), ou se propager à d’autres organes (métastatique). « AURORA » est un programme de recherche visant à comprendre les caractéristiques moléculaires du cancer du sein récurrent ou métastatique. Pour les patients acceptant de participer à ce programme, des données démographiques (âge, sexe, poids), cliniques (diagnostic du cancer du sein, traitement, progression de la maladie) et des échantillons biologiques (sang, tissu) seront collectés. Les échantillons seront utilisés pour rechercher des modifications génétiques qui permettraient de comprendre l’apparition du cancer du sein. Ce programme de recherche inclura 1300 patients en Europe.

- Association de médicaments pour traiter le cancer du sein

Cette étude évaluera la sécurité globale, la tolérabilité et l’efficacité clinique de la combinaison de deux médicaments (ribociclib et létrozole) chez des hommes et des femmes ménopausées atteints d’un cancer du sein avancé et n’ayant pas reçu de traitement hormonal antérieur. Au total, environ 3 000 patients seront inclus pour recevoir le traitement.

Dossiers / brochures disponibles à la Clinique du Sein

Dossiers / Brochures du service d'hématologie et de Cancérologie

Dossiers / Brochures du service Mammographie - Sénologie

Madame Yolande Bellion

Madame Yola Bellion est assistante sociale au CHL. Elle est la responsable du service social.

Elle s'occupe plus spécifiquement des services de :

- Hématologie / Hémato-Oncologie / Cancérologie (U23 / U26)

- Gastro-entérologie (U26)

- Orthopédie (CE1)

- Soins palliatifs (CEUSP)

Horaires :

- 8h30-17h00

Prise en charge du cancer du sein au CHL

La Clinique du Sein et son « Groupe sein » font partie du KRIIBSZENTRUM du Centre Hospitalier du Luxembourg.

Avec plus de 400 nouveaux cas diagnostiqués par an à Luxembourg, le cancer du sein demeure de loin le plus fréquent des cancers féminins.

Dès 2003, une filière de prise en charge de cancer du sein (connue au CHL sous le nom de « Groupe Sein ») s’est élaborée de manière multidisciplinaire, regroupant gynécologues, radio sénologues, chirurgiens plasticiens, cancérologues, psychologues et infirmières spécialisées; l’équipe s’est entourée depuis de nouvelles compétences médico-soignantes spécialisées en pathologie mammaire. De cette manière, une prise en charge holistique et complète des patientes peut être assurée dès le diagnostic de cancer.

Retrouvez dans cette rubrique Clinique du Sein du CHL :

- Le dépistage : mammographie / autopalpation et l’examen visuel des seins

- Le bilan diagnostic

- Les Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) et les interventions de personnes de support

- Les traitements et le suivi

- Les intervenants de la Clinique du Sein du CHL et les partenaires externes

- Les dossiers et brochures disponibles à la Clinique du Sein

- Les études de recherche clinique et translationnelle centrées sur le cancer du sein

- Le Blog du groupe Sein

LA MAMMOGRAPHIE

La mammographie est une radiographie du sein permettant l’analyse du tissu mammaire par le radiologue. Cet examen est réalisé habituellement tous les deux ans à partir de 40 ans permet un diagnostic précoce avant l’apparition de symptômes de la maladie. La mammographie vous est proposée par votre médecin traitant ou dans le cadre du programme de mammographie de dépistage organisé par le Ministère de la Santé organisé à Luxembourg depuis 1992. Les radiologues du CHL ont été les pionniers dans le dépistage radiologique du pays.

L’AUTOPALPATION ET L’EXAMEN VISUEL DES SEINS

L’autopalpation et l’examen visuel des seins sont des examens complémentaires à la mammographie et à la consultation chez votre gynécologue. Ces deux examens doivent être pratiqués de manière régulière afin de dépister des anomalies précoces.

Ces gestes sont simples à réaliser, ils ne prennent que quelques minutes mais peuvent sauver une vie.

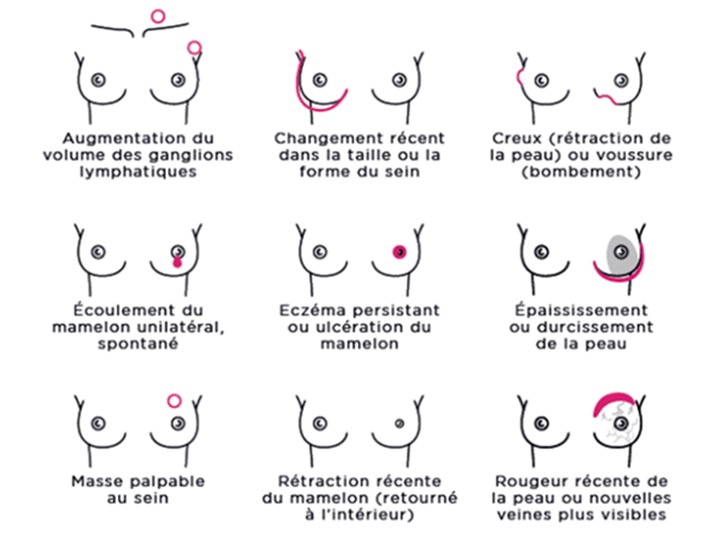

Examen visuel des seins

Pourquoi ?

Il est important de se familiariser avec sa poitrine afin de pouvoir détecter tout changement au niveau des seins. Apprenez à connaitre l’aspect normal de vos seins afin de rester attentive à toute modification anormale (rougeur, écoulement, modification du mamelon…).

L’examen visuel des seins permet de rechercher une :

- Anomalie de la forme du sein

- Modification de la coloration de la peau

- Anomalie au niveau du mamelon

En pratique, placez-vous devant votre miroir et prenez le temps d’examiner vos seins dans plusieurs postures.

Autopalpation

Pourquoi ?

Plus une tumeur est détectée tôt, plus les chances de guérison d’un cancer du sein sont élevées, c’est pourquoi l’autopalpation des seins peut aider à un dépistage précoce.

Le cancer n’a pas d’âge, il est donc important de réaliser cet examen à partir de 20 ans, tous les mois et de préférence quelques jours après les règles lorsque le tissu mammaire est plus souple.

Si vous n’êtes pas réglée ou ménopausée, choisissez un jour fixe de la semaine, le samedi par exemple ou le 1er jour du mois.

« Une tumeur cancéreuse est souvent dure et impossible à déplacer (comme un pépin de citron). Alors que les grosseurs banales ressemblent plus à des pois, mous. »

L’autopalpation des seins permet :

- de déceler des nodules palpables et d’en déterminer la localisation, la taille et la mobilité

- d’examiner le mamelon et l’aréole

- de palper les ganglions lymphatiques situés dans le creux axillaire et au-dessus de la clavicule.

En pratique après l’examen visuel, procéder à la palpation : autopalpation debout, couchée, pression des mamelons.

- Utilisez l’extrémité des 3 doigts pour masser les seins et vos aisselles.

- Pressez assez fort pour bien sentir le tissu mammaire.

- Il faut palper toute la zone du sein

- Utilisez la main droite pour palper le sein gauche et la main gauche pour palper le sein droit.

Effectuez une palpation :

- de bas en haut et de haut en bas

- circulaire (en cercle) autour du mamelon, de l’intérieur vers l’extérieur

- radiaire en partant du mamelon et en allant vers l’extérieur du sein

En cas de changement éventuel du sein ou de découverte d’une anomalie, il est recommandé consulter son gynécologue ou son médecin généraliste pour une visite de contrôle.

Lorsqu’une image suspecte est découverte, un bilan complémentaire radiologique spécifique et un prélèvement du tissu suspect est réalisé en accord avec le médecin gynécologue et/ou le médecin traitant de la patiente par un radiologue expérimenté :

- Mammographie

- Échographie

- IRM seins

- Galactographie

- Cytoponction

- Microbiopsie

- Macrobiopsie

- Macrobiopsie sur table dédiée réalisable au Luxembourg seulement au CHL (équipement national)

Une fois le diagnostic de cancer du sein confirmé, différents tests sont réalisés sur les cellules tumorales afin d’en définir le profil d’agressivité (les récepteurs aux hormones, certains signes de prolifération,) et d’établir l’extension de la tumeur, tant dans le sein que dans les ganglions sous les bras ou sous forme de métastases à distance ; on parle dans ce cas de bilan de généralisation, en ayant recours à différents examens :

- Scanner du corps entier

- Scintigraphie osseuse

- PET scanner

RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE (RCP)

Le diagnostic de cancer étant posé, le choix du traitement est déterminant.

Le cas de chaque patiente est discuté en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) pour définir les stratégies thérapeutiques sans délai et la meilleure séquence de prise en charge : faut-il encore faire certains examens ? Peut-on envisager d’emblée une opération et si oui, laquelle ? Faut-il au contraire commencer par un traitement avant l’opération ? (Type de chimiothérapie d’induction ?), etc…).

Chaque RCP du groupe sein réunit oncologues, radiologues, gynécologues, radiothérapeutes, chirurgiens, psychologues, breast care nurses, anatomopathologistes et tout autre praticien concerné par la pathologie cancéreuse traitée, permettant de multiplier les expertises croisées pour cibler la stratégie la plus adaptée.

Les RCP se tiennent généralement 1 fois par semaine. Cette périodicité est très importante car elle permet de ne pas retarder la mise en place du traitement. Cette stratégie peut d’ailleurs ouvrir également la possibilité d'accéder à des innovations diagnostiques, thérapeutiques ou à des essais thérapeutiques.

Avant l’opération, le cas de chaque patiente est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)

INTERVENTION DES PERSONNES SUPPORT

C’est dès la RCP que différents soignants dédiés à la pathologie mammaire interviennent pour offrir à la patiente et à sa famille une prise en charge spécifique et personnalisée : « breast nurses », psychologues, assistantes sociales.

L’infirmière Breast Care Nurse est une infirmière spécialisée qui coordonne tout le parcours de soins. Elle est une interlocutrice privilégiée, qui se tient à la disposition des patientes et de leurs proches pour toute question liée à la prise en charge, dès l’annonce de la maladie et tout au long du parcours de soins pour leurs permettre de faire face le mieux possible à la maladie.

Elle est une infirmière spécialisée en cancer du sein. Elle accompagne individuellement chaque patiente confrontée au cancer du sein, ainsi que son entourage, en leur apportant soutien et informations.

Elle fait office de « fil conducteur » tout au long du processus de soin. Elle guide les patientes et leurs proches. Elle collabore étroitement avec tous les professionnels de la Clinique du Sein (médecins, infirmières, physiothérapeutes), ainsi qu’avec les partenaires (assistants sociaux, psychologues...).

TRAITEMENTS

La chirurgie est le traitement de première intention des cancers du sein non-métastatiques :

- La tumorectomie appelée dans certains cas quadrantectomie est la chirurgie la moins invasive : la tumeur est retirée mais la glande mammaire est préservée au maximum. On parle de chirurgie conservatrice, elle concerne 75% des cas. Cette technique est suffisante si le cancer en est à un stade précoce.

- La mastectomie consiste en l’ablation totale de la glande mammaire, tout en épargnant les muscles pectoraux. Elle peut s’imposer si la tumeur est importante, s’il y a plusieurs foyers tumoraux ou des lésions précancéreuses étendues dans le sein, ou sur souhait de la patiente.

- La technique du ganglion sentinelle permet d’éviter d’enlever un grand nombre de ganglions de la zone s’ils ne sont pas touchés. Dans le cas de petite tumeur, le chirurgien enlève, en même temps que la tumeur, le premier ganglion que rencontre la lymphe drainant la tumeur. C’est le premier à être atteint si les cellules tumorales circulent dans le système lymphatique. Lorsqu’il y atteinte d’un ganglion le chirurgien peut être amené à réaliser un curage ganglionnaire en prélevant au moins 10 ganglions de la chaine ganglionnaire axillaire.

Après l’opération et en fonction de l’analyse anatomopathologique définitive de la tumeur par le LNS (Laboratoire National de Santé), les modalités d’un traitement complémentaire sont discutées en RCP , puis expliquées à la patiente avant d’être débutées.

- La radiothérapie fait souvent partie du protocole de soins pour un cancer du sein, notamment après chirurgie conservatrice afin de détruire grâce à une irradiation ciblée, d’éventuelles cellules tumorales résiduelles.

- La chimiothérapie est un traitement médical complémentaire à la chirurgie qui a pour but d’améliorer les chances de guérison. Son utilisation est évaluée par les spécialistes en réunion de concertation en fonction du stade du cancer au moment du diagnostic et des facteurs de risque de récidive. La chimiothérapie peut être nécessaire avant ou après l’opération. Lorsqu’elle est administrée après l’opération, on parle de chimiothérapie adjuvante. Lorsqu’elle est administrée avant l’opération, dans des cas particuliers de tumeur importante ou de tumeur agressive, on parle de chimiothérapie néo-adjuvante est administrée avant l’opération.

- L’immunothérapie et thérapies ciblées font partie des nouveaux traitements de lutte contre le cancer. L’immunothérapie consiste à mobiliser le système immunitaire de la patiente pour éliminer les cellules tumorales. Ces types de traitements sont conçus pour bloquer la protéine* HER2 qui est située à la surface des cellules du sein et a la propriété de favoriser la croissance des cellules.

- Le traitement anti-hormonal fait partie des traitements des tumeurs hormonosenseibles. Le traitement vise à contrôler la croissance des cellules cancéreuses en diminuant leur stimulation par les hormones féminines. Le traitement est pris sous forme orale pendant 5 à 10 ans selon les cas ou par injection intra-musculaire dans la prise en charge d’une maladie métastatique.

SUIVI

Toutes les étapes de traitement et tous les stades de la maladie sont pris en charge dans le service d’oncologie médicale, y compris des malades en rechute métastatique qui ne représentent heureusement qu’une minorité des patientes atteintes de cancer du sein: ces dernières seront souvent porteuses d’une maladie chronique qu’il faudra suivre et traiter pendant de nombreuses années.

PRISE CONTACT MÉDECINS RÉFÉRENTS

Les médecins référents peuvent utiliser le formulaire de contact disponible ici concernant des question de suivi pour les patientes de la clinique du sein.

INTERVENANTS CLINIQUE DU SEIN

ONCOLOGIE CHL - Dr Caroline Duhem - Responsable de la Clinique du Sein / Groupe Sein - médecin directeur du Pôle Kriibszentrum

- 4 rue Nicolas Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg (Belair) - T. +352 4411-6312 - sec.hemato@chl.lu

ONCOLOGIE CHL - Dr Martina Degiorgis - COORDINATEUR DU GROUPE SEIN

- 4 rue Nicolas Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg (Belair) - T. : +352 4411-2084 - sec.hemato@chl.lu

ONCOLOGIE CHL - Dr Carole Bauer

- 4 rue Nicolas Ernest Barblé, L-1210 Luxembourg (Belair) - T. : +352 4411-2084 - sec.hemato@chl.lu

CHIRURGIE PLASTIQUE CHL - Dr Olivier Jean-Baptiste

- T. +352 45 46 30 1 - info@igo.lu

- 2, rue Federspiel, L-1512 Luxembour (Belair) - T. : +352 4411-3230 - sec.gyneco@chl.lu

INSTITUT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE - Dr Claude Borsi

- 121A Rte d'Arlon, 1150 Luxembourg - T. : +352 45 46 30 1 - info@igo.lu

INSTITUT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE - Dr Paul Gratia

- 121A Rte d'Arlon, 1150 Luxembourg - T. : +352 45 46 30 1 - info@igo.lu

INSTITUT DE GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE - Dr Gerald Simon

- 121A Rte d'Arlon, 1150 Luxembourg - T. : +352 45 46 30 1 - info@igo.lu

BREAST CARE NURSE CHL - Débora Soares Andrade

- T. +352 4411-8585, breastcarenurse@chl.lu

BREAST CARE NURSE CHL - Marta Nicolas

- T. +352 4411-8711, breastcarenurse@chl.lu

BREAST CARE NURSE CHL - Alicia Bertin

- T. +352 4411-8711, breastcarenurse@chl.lu

PSYCHOLOGUE CHL - Vanessa Grandjean

- T. + 352 4411-8448 - grandjean.vanessa@chl.lu

SERVICE SOCIAL CHL - Yolande Bellion

- T. +352 4411-8534 - Bellion.Yola@chl.lu

- T. +352 4411-7360 - mammo.sec@chl.lu

MEDECINE NUCLEAIRE CHL - Dr Olivier Schaeffer - Médecin chef du service de Médecine Nucléaire

- T. + 352 4411-2187 - sec.mednuc@chl.lu

SOINS PALLIATIFS CHL - Dr Frédéric Fogen - Médecin chef de service du service des Soins Palliatifs

- 78 rue d'Eich, L 1460 Luxembourg - T. + 352 4411-7903 - pallia.sec@chl.lu

- T. + 352 4411-2050 - kine.sec@chl.lu

PARTENAIRES EXTERNES

LNS Luxembourg - Prof Michel Mittelbron

- 1, rue Louis Rech, L-3555 Dudelange - TEL : +352 28 100 - 1 - Michel.mittelbronn@lns.etat.lu

CONSEIL GENETIQUE - LNS - Dr Daniel Stieber

- 1, rue Louis Rech, L-3555 Dudelange - T. +352 28 100 441 - conseilgenetique@lns.etat.lu

INSTITUT FRANCOIS BACLESSE - Prof Guillaume Vogin,

- 51 Rue Emile Mayrisch, L 4240 Esch-sur-Alzette - contact@baclesse.lu

CROIX ROUGE LUXEMBOURG - Centre de Réhabilitation - M. Luc Scheer

1, Am Schlasspark, L-8527 Colpach-Bass - T. +352 2755-4300 - crcc@croix-rouge.lu

OMEGA 90 - HAUS OMEGA - Mme Marie-Paule Spielmann

- 80, rue de Hamm, L-1713 Luxembourg - T. +352 260 037 200 - hausomega@omega90.lu

EUROPA DONNA - Mariette Fischbach

- 1b rue Thomas Edison, L-1445 Strassen (4ème étage) - T. +352 621 47 83 94

FONDATION CANCER - Mme Margot Heirendt

- 209, route d'Arlon, L-1150, Luxembourg - T. +352 45 30 331 - fondation@cancer.lu

World Sleep Day 2021

A l’occasion de la Journée Mondiale du Sommeil (19 mars 2021), le CHL a organisé un webinaire en collaboration avec le NCER-PD (National Centre for Excellence in Research Parkinson’s Disease)

Découvrez les vidéos de ce webinaire en cliquant sur les liens ci-dessous.

- « Symptômes cliniques en faveur d'un syndrome d'apnées du sommeil. Comment confirmer le diagnostic de syndrome d'apnées du sommeil? » Sujet présenté par le Dr Nathalie Coppens, médecin spécialiste en Pneumologie au CHL.

- « Comment prendre en charge un patient atteint d'un syndrome d'apnées du sommeil? ». Sujet présenté par le Dr Gil Wirtz, médecin chef du service de Pneumologie du CHL.

- « Comment sera organisé le suivi d'un patient équipé par une machine de ventilation à domicile? » Sujet présenté par M. Eric Contet, Infirmier à la consultation de Pneumologie du CHL.

- « La somnolence diurne du point de vue neurologique: Narcolepsie & RLS ». Sujet présenté par le Priv.-Doz. Dr. med. Stefan Beyenburg, médecin chef du service de Neurologie.

- « L'insomnie ». Sujet présenté par le Dr Laurent Le Saint, Psychiatre-Psychothérapeute FMH, responsable de la Clinique des Troubles Emotionnels du CHL.

- Présentation d’une nouvelle étude de recherche qui examinera le lien entre le trouble du sommeil paradoxal (TDS) et le développement de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Sujet présenté par le Dr Lukas Pavelka, Médecin chercheur en maladies neurodégénératives - NCER-PD

- Questions / Réponses

Docteur ThiPhuongLien Hoang

Le docteur ThiPhuongLien Hoang est médecin dans le service d'Anesthésie du CHL.

Formation médicale de base :

- Diplomée de medecine en 2001 à l’Université de Liège (Belgique)

- Spécialisation en anesthesie reanimation en 2006 à l’université de Liège (Belgique)

Spécialisations :

- DIU echocardiographie à l’Université de Bordeaux

- Formation hypnose avec Emergences à Paris

Intérêts particuliers :

- En anesthesie :anesthesie sans morphine,la locoregionale et echographie en general,l’ambulatoire et la recuperation precoce en general

Langues parlées :

- Français

- Vietnamien

Docteur Dorine Ngendakumana

Le Docteur Dorine Ngendakumana est médecin spécialiste en Anesthésie.

Formation médicale de base :

- Études de médecine à l'Université de Liège (2004-2011)

Spécialisations :

- Master en Anesthésie et Réanimation, Université de Liège (2011-2016)

- Post-graduat en Santé Publique Internationale/ Médecine Tropicale, Institut de Médecine Tropicale, Anvers, 2020

Intérêts particuliers :

- Anesthésie obstétricale

- Réanimation

- Infectiologie / Médecine tropicale

- Santé publique internationale

Langues parlées :

- Français

- Anglais

Docteur Marius Octavian Chirila

Médecin spécialiste en orthopédie et traumatologie – Centre Hospitalier de Luxembourg

Depuis 2019, le Dr Marius Octavian Chirila exerce au Centre Hospitalier de Luxembourg en tant que médecin spécialiste coopérant en orthopédie et traumatologie, où il assure une activité chirurgicale complète couvrant la traumatologie complexe et la prise en charge des urgences musculosquelettiques. Il participe activement à l’activité opératoire du service et à la formation continue des jeunes praticiens.

Titulaire du Diplôme de Médecin Spécialiste en Orthopédie et Traumatologie obtenu en 2018 à Bucarest, il a suivi sa formation dans plusieurs centres universitaires de renom en France (Grenoble, Paris, Cannes, Guadeloupe) ainsi qu’en Roumanie. Il a également participé à de nombreux cursus et stages en France, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, Pays Bas et dans d’autres pays, ce qui lui a permis d’acquérir une solide expérience internationale et de développer une approche multidisciplinaire de la chirurgie orthopédique et la traumatologie moderne.

Souhaitant approfondir ses compétences, le Dr Chirila a poursuit plusieurs formations universitaires en France :

- Diplôme Interuniversitaire (DIU) de Chirurgie de la Main (Ière année) – Sorbonne Université (Paris, 2025)

- DIU d’Échographie pour le Chirurgien du Membre Supérieur – Université de Tours (2025)

- DIU de Médecine et Traumatologie du Sport – Université de Nancy (2023)

- DIU de Chirurgie de l’Épaule et du Coude – SOFEC, Université de Reims (2020)

Il complète ces diplômes par une formation continue intensive à travers des cours internationaux :

- Cours pratiques de la Société Française de Chirurgie de la Main – Montpellier (2025)

- Cours pratiques des lambeaux – Luxembourg (2025)

- European hand surgery course – Luxembourg (2025)

- Hand Surgery Course “FESSH Academy Foundation” – Poznan, Pologne (2025)

- Cours internationaux ArthroLab™ (Munich) : Traitement des fractures du radius distal, Arthroplastie de l’épaule, AcromioClavicular Joint Management , International Hand Surgery Course, International Trauma Course

- Cours AO Trauma et AO Spine (Benelux, Marseille, Barcelona, Amsterdam, Szeged) portant sur les techniques d’ostéosynthèse, de la traumatologie de l'epaule et du coude, du rachis et les lésions à haute énergie et des lambeaux

- Formation en échographie musculosquelettique de base – Dynamecho, Bruxelles (2022)

- Diplôme ATLS (Advanced Trauma Life Support) – ATLS France, Paris (2023)

Le Dr Chirila maintient un engagement constant dans le développement de ses compétences techniques et théoriques, dans un souci d’excellence et de qualité des soins apportés aux patients.

LANGUES PARLÉES :

- Français - avancé

- Anglais - avancé

- Roumain - langue maternelle

- Allemand - débutant

- Luxembourgeois - débutant

DocteurJeries Al Ghishan

Docteur Jeries Al Ghishan est médecin spécialiste en radiologie diagnostique et interventionnelle.

- Membre inscrit à l’ordre des médecins - Roumanie Cluj Napoca.

- Membre actif à la société française de radiologie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- 04.11.2020 en cours Centre hospitalier de Luxembourg

- 13/11/2019–31/05/2020 : Faisant Fonction d'Interne-Radiologie et imagerie médicaleCentre - Hospitalier Sud Francilien, Corbeil-Essonnes (France)

- 01/05/2018–31/12/2018 : Hôpital clinique municipal d'urgence, Cluj Napoca (Roumanie). Imagerie thoracique / IRM cérébrale, musculo-squelettique et abdomino-pelvien / ImagerieUro-génitale

- 01/11/2017– 30/04/2018 : Centre hospitalier de Millau, Millau (France) - Radiologie et Imagerie polyvalente

- 01/01/2015–31/10/2017 : Hôpital clinique municipal d'urgence, Cluj Napoca (Roumanie). Radiologie conventionnelle / Radioscopie digestive- Barium / Échographie pédiatrique, musculo-squelettique et abdomino-pelvienne / Scanner cérébral, thoracique et abdomino-pelvien / IRM cérébrale, musculo-squelettique et abdomino-pelvien

- 01/01/2015–31/12/2018 : Hôpital Clinique D'Urgences Upu, Cluj Napoca (Roumanie). Gardes aux urgences - Scanner et Radiologie conventionelle (2 Gardes/mois)

ÉDUCATION ET FORMATION

01/10/2008–01/07/2014 : Université de médecine et pharmacie « Iuliu Hatieganu », Cluj Napoca (Roumanie). Faculté de médecine générale - thèse soutenue avec le titre "L'obésité chez l'enfant"

LANGUES :

- Roumain

- Anglais

- Français

- Arabe