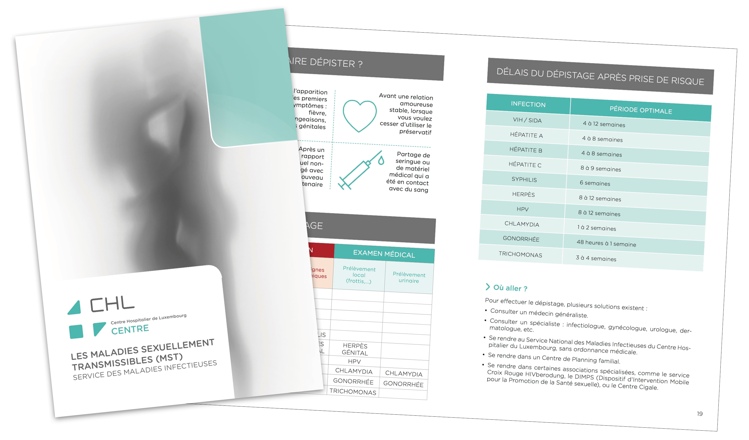

Causées par des micro-organismes pathogènes comme les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons, les maladies infectieuses peuvent se transmettre directement ou indirectement d’une personne à l’autre.

Si certaines de ces maladies, comme le rhume ou l’angine, sont bénignes, d’autres, comme le paludisme, la tuberculose, le sida ou les hépatites sont beaucoup plus graves, et il n’existe pas toujours de traitements définitifs.

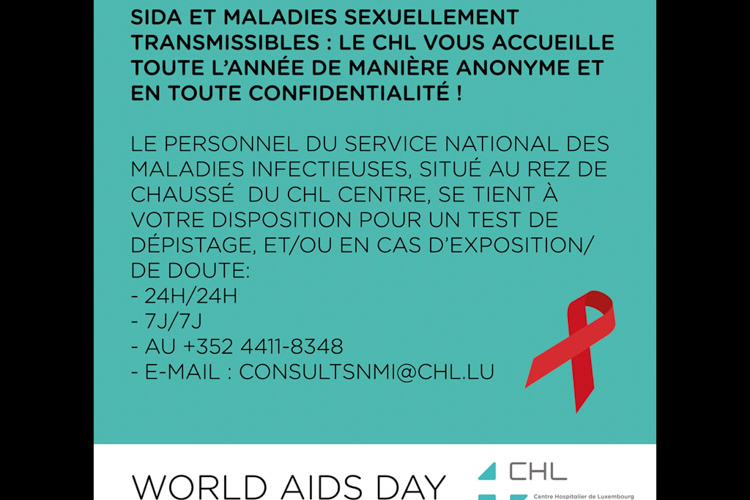

Les médecins du service national de maladies infectieuses du CHL ont une longue tradition de recherche, et ils ont développé des liens de collaboration très forts avec l’unité de maladies infectieuses du LIH (Infectious Diseases Unit). Ils sont depuis de nombreuses années impliqués dans projets de longue haleine, notamment sur les virus du sida ou de l’hépatite C.

Recherche et suivi des patients atteints du virus du sida

- Un ambitieux projet européen de recherche sur le sida: Projet EuroSIDA

Financé par la Commission européenne dans le cadre du programme de recherche FP7, le projet EuroSIDA a pour vocation de suivre le pronostic clinique à long terme des patients porteurs du virus du sida en Europe et de vérifier l’impact des traitements antiviraux sur leur état de santé. Le projet a démarré en 1994 et il s’est étoffé au cours des années prenant en compte les évolutions des traitements anti-VIH et les avancées de la médecine pour le suivi des patients infectés. A ce jour, il inclut plus de 22 000 patients, porteurs du virus du sida et suivis dans plus de 100 hôpitaux de 35 pays européens, dont le CHL. Entre 200 et 300 patients du CHL ont en effet été inclus au fil des années dans les différentes cohortes recrutées par le projet. L’analyse des données recueillies a permis de nombreuses publications, étudiant différents aspects des évolutions du virus et des réponses aux traitements antiviraux.

Les chercheurs se sont ainsi intéressés aux potentielles conséquences du gain de poids consécutif à la prise de traitement antiviraux, en vérifiant notamment les risques cardiovasculaires et de diabètes. En étudiant ainsi les incidents cardiovasculaires et le diabète de patients « neutres » avant la prise de traitement antiviraux, et en les corrélant avec leur évolution pondérale, ils ont identifié une augmentation des risques cardio-vasculaires chez les patients considérés au départ comme de poids « normal ». Le risque de développer un diabète augmente aussi avec la prise de poids, indépendamment toutefois du poids d’origine des patients6.

L’analyse des données concernant la prise en charge des patients VIH dans les différents pays européens, et notamment la comparaison entre les pays est-européens et les autres, a aussi permis d’identifier de grandes différences : la prescription de traitements antirétroviraux pour des patients asymptomatiques est faite plus tard dans les pays d’Europe de l’Est. Rares sont aussi les centres de traitements est-européens à effectuer des tests de résistance avant de prescrire des traitements antirétroviraux ou si les traitements antirétroviraux ont échoué. Enfin, les différences sont notables entre les pays d’Europe de l’Est et les autres concernant la vaccination contre l’hépatite B, l’accès direct aux antiviraux, l’intégration de traitements VIH/tuberculose, et l’examen de santé général des porteurs de virus pour identifier d’autres problèmes.

L’hépatite C au Luxembourg : études épidémiologiques sur des populations cibles

- Une étude épidémiologique au Luxembourg sur les usagers de drogue et le virus de l’hépatite C: Projet HCV-UD

Mis en œuvre en collaboration avec le LIH, mais aussi avec l’Abrigado et plusieurs autres centres d’accueil des drogués au Luxembourg, le projet HCV-UD s’adresse à une population particulièrement à risque d’infection par le virus de l’hépatite C : les usagers de drogue.

L’étude, réalisée sur base d’un questionnaire et d’un suivi biologique, permet de connaître l’état de santé des participants, vérifiant ainsi s’ils sont affectés par le virus et pouvant proposer des traitements. Elle permet aussi de mieux identifier les facteurs de risque associés à la prise de drogues, d’évaluer l’efficacité des nouveaux traitements et d’améliorer les actions de prévention. A ce jour, 330 personnes ont accepté de participer à l’étude. Les données recueillies n’ont pas encore été analysées et le recrutement se poursuit.

- Une étude sur l’hépatite C en prison au Luxembourg: Projet HCV CPL

Cette étude a démarré en 2003. A l’origine, le projet avait pour but le recensement et le traitement des patients infectés par le virus de l’hépatite C emprisonnés au Centre Pénitentiaire de Luxembourg et leur possible ré-infection. Entre 2003 et 2013, 665 prisonniers ont été testés positifs, 204 ont été traités. 44 n’ont pas répondu au traitement, 43 ont été perdus de vue et 122 ont été guéris. Les médecins du CHL et les chercheurs du LIH ont toutefois observé qu’un pourcentage trop élevé de détenus guéris étaient à nouveau ré-infectés à leur sortie de prison. Le protocole de l’étude a alors été récemment modifié pour permettre une meilleure évaluation du taux d’infection par hépatite C en prison. Il inclut aussi dorénavant la mise en œuvre d’un réseau d’accueil des détenus dès leur sortie de prison, prévoyant un contact chez un médecin généraliste prescripteur de méthadone.