Les risques liés à la stimulation ovarienne

Afin de provoquer une croissance de plusieurs follicules au cours d’un même cycle menstruel, il est indispensable d’administrer des hormones en quantités plus importantes que celles produites de façon naturelle par le corps de la femme. Ainsi le taux d’Oestradiol augmente de façon proportionnelle au nombre de follicules, ce qui peut donner lieu chez certaines patientes à des effets secondaires comme des douleurs abdominales, des nausées, migraines, changements d’humeur, sensation d’irritabilité…

Risques particuliers :

LE RISQUE THROMBO-EMBOLIQUE (= survenue de phlébite, embolie pulmonaire voire d’accident vasculaire cérébral)

- Cette complication est exceptionnelle. Or elle peut être un risque réel chez les patientes qui présentent une prédisposition génétique à faire des thromboses. Chez les patientes à risque, une prévention est ainsi mise en œuvre pendant la stimulation.

- Une autre situation à risque thrombotique est l’hyperstimulation ovarienne (voir ci-dessous)

Il est donc important de communiquer toute douleur ou rougeur surtout au niveau des membres inférieurs en cours de traitement hormonal.

REPONSE EXCESSIVE - Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (SHO) 3 à 4% des tentatives, degrés de gravité variables

- On doit craindre une évolution vers un SHO, si le nombre de follicules en croissance dépasse un certain seuil et que le taux d’œstradiol s’élève au-dessus d’une certaine valeur : différents mécanismes ainsi déclenchés, vont provoquer une accumulation de liquide dans la cavité abdominale. En plus d’un ballonnement abdominal et de possibles problèmes digestifs, le passage du liquide en dehors des vaisseaux sanguins va provoquer une concentration du sang circulant avec un risque de développer des thromboses. La diminution du volume sanguin entraînera par ailleurs une diminution de la filtration des reins et vous allez donc uriner moins. Il est donc important de surveiller l’évolution du poids et du volume de vos urines. En cas d’altération de ces paramètres, nous vous prions de nous avertir au plus vite et passer par les urgences de la maternité. Les symptômes commencent généralement 2-3 jours après la ponction des follicules et durent 10-14 jours ; ils peuvent se prolonger en cas de grossesse.

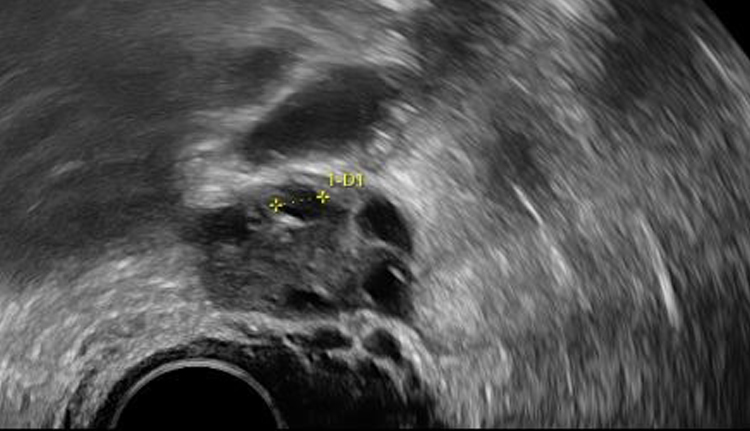

- Afin d’éviter au maximum la survenue d’un SHO, nous avons à disposition des protocoles de stimulation adaptés. Si toutefois à l’échographie et à la prise de sang les valeurs dépassent un certain seuil, une congélation de tous les embryons (« freeze all ») sera prévue. Ceci permettra à votre corps de récupérer de la stimulation et le transfert embryonnaire aura lieu le cycle d’après.

- Après la ponction vous allez bénéficier d’une surveillance adaptée à votre situation médicale. Cependant, malgré les précautions prises, une hyperstimulation ovarienne peut survenir et entraîner une hospitalisation.

- Il faut savoir que le SHO est la complication la plus grave de la stimulation ovarienne et qu'elle peut nécessiter dans de rares cas une admission au service de réanimation médicale.

TORSION D'ANNEXE (ovaire et trompe) - dernier jour de stimulation et dans les jours suivant la ponction (fréquence < 0,2%)

- Cette complication se manifeste par une douleur pelvienne brutale qui ne s’arrête pas. Il faut se rendre sans délai aux urgences gynécologiques les plus proches de chez vous. Fréquemment l’annexe se détord toute seule. Si la torsion d’annexe persiste, une intervention chirurgicale sera réalisée en urgence.

Les risques liés à la ponction folliculaire

La ponction folliculaire est réalisée en position gynécologique sous sédation et dans des conditions d’asepsie maximale. Le geste se fait sous contrôle échographique, une aiguille de ponction étant montée sur la sonde d’échographie endovaginale. L’opérateur suit donc chacun de ses gestes à l’écran de l’appareil d’échographie. Cependant, des accidents peuvent survenir :

HÉMOPÉRITOINE POST-PONCTION (fréquence 1 ponction/500 environ)

Cela correspond à un saignement ovarien persistant après la ponction, pouvant nécessiter une intervention chirurgicale en urgence pour réaliser la coagulation et le lavage de la cavité abdominale avec hospitalisation de 24 à 48h.

INFECTION PELVIENNE POST-PONCTION (fréquence < 0,5%)

Elle se manifeste par des douleurs pelviennes et parfois de la fièvre quelques jours après la ponction, des symptômes qui persistent malgré les traitements antalgiques. N’hésitez pas à consulter aux urgences de la Maternité si vous présentez ces symptômes.

PLAIES DES STRUCTURES DE VOISINAGE

Dans d’exceptionnels cas, l’introduction de l’aiguille de ponction pourrait causer une blessure des organes voisins de l’ovaire, tels que :

- La vessie, pouvant entrainer une hématurie (présence de sang dans les urines)

- L’intestin, pouvant entrainer une infection (cf ci-dessus)

- Les gros vaisseaux sanguins, pouvant entrainer une hémorragie (cf ci-dessus)

Dans certains de ces cas, extrêmement rares (1/100.000), une intervention chirurgicale (laparoscopie) pourrait être nécessaire pour réparer la blessure.

SAIGNEMENT VAGINAL (< 1%)

Il s’agit en général d’un saignement sans gravité qui peut apparaître à l’endroit où l’aiguille traverse la paroi vaginale. Dans la plupart des cas, il s’arrête tout seul, au bout de quelques minutes. Parfois, il peut être nécessaire de placer un point de suture. Si jamais un saignement important apparaissait au décours d’une ponction, nous vous recommandons de consulter aux urgences de la Maternité.

Flyer Risques et complications en PMA Mars 2024