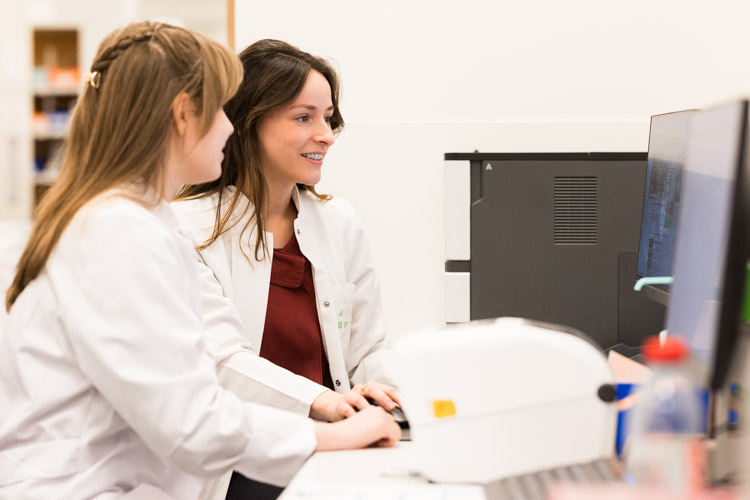

Depuis près d’un an, la thérapie assistée par l’animal — plus connue sous le nom de pet therapy — a fait son entrée dans le service national de psychiatrie infantile du CHL.

Grâce au soutien d’André Losch Fondation, des séances hebdomadaires de therapy dog peuvent désormais être menées en collaboration avec Marjan van der Loo, fondatrice de l’association Dogs4Success, qui intervient avec des chiens spécialement formés. Les chiens apportent bien plus qu'une simple présence apaisante : ils instaurent un climat de confiance, facilitent l’expression des émotions et deviennent des partenaires à part entière dans le processus thérapeutique des enfants hospitalisés et en situation de fragilité psychologique.

Avec le soutien de :

Des chiens choisis pour leur caractère

Convaincue depuis longtemps du pouvoir thérapeutique des animaux, Marjan van der Loo, psychologue de formation, a fondé Dogs4Success en 2015, une structure dédiée à la médiation animale. Elle y forme et sélectionne des chiens au tempérament sensible, communicatif et expressif pour accompagner les enfants/adultes. « Leur présence crée un lien unique, qui facilite grandement le contact humain », explique-t-elle. « Grâce au chien, on ouvre une autre porte : il capte l’attention, apaise, et propose une infinité de pistes d’exploration. »

À chaque séance, le choix des chiens se fait avec soin selon l’énergie et l’état émotionnel des enfants présents dans le service national de psychiatrie infantile du CHL. Ainsi, Jojo, jeune berger australien débordant de vitalité, aide les enfants agités à canaliser leur énergie. Anouk, chienne de dix ans douce et calme, incarne la stabilité, la sécurité et la tendresse. Un petit chien en deuil de son maître devient quant à lui un miroir pour les enfants en proie à des troubles du comportement alimentaire : « Les enfants s’investissent dans sa guérison. Ils sont fiers, car grâce à eux, il recommence à manger ».

Des activités thérapeutiques, ludiques et ciblées

Les chiens ne sont pas de simples mascottes : ils participent activement aux séances, à travers des activités conçues pour développer chez les enfants l’estime de soi, la confiance en soi, la concentration, la régulation émotionnelle ou encore les compétences sociales.

Parmi les exercices proposés chaque semaine en groupe :

- Jeu de réflexion : les enfants complètent une fiche thématique (ex. : race de chien par lettre, besoins, alimentation, activités appréciées). Ensuite, ils font le lien avec leurs propres besoins et identifient les outils qui les aident à se sentir bien au quotidien.

- Jeux d’observation de type Dobble : les enfants doivent repérer le même chien sur différentes cartes, ce qui stimule leur attention visuelle et leur concentration.

- Cartes "Ce que le chien peut manger" : tri des aliments autorisés pour les chiens, suivi d’une discussion sur les habitudes alimentaires des enfants.

- Création d’un livre-souvenir avec les photos des chiens.

- Jeu de cache-cache : les chiens et leurs jouets sont cachés dans les chambres des enfants, qui doivent les retrouver à partir de photos, renforçant leur observation. Ce jeu aide également les enfants à s’adapter à leur nouvel environnement.

- Parallèle avec les conflits humains : les disputes entre chiens servent de point de départ à une discussion sur les conflits que les enfants peuvent vivre à la maison ou à l’école, et les moyens d’y faire face.

Une relation infra-verbale entre le chien et l’enfant

Loin de se limiter à un moment récréatif, la pet therapy repose sur des bases cliniques solides. Le Dr Ghazi Dali, pédopsychiatre au CHL, souligne : « De nombreuses études en attestent les bienfaits. Elle est particulièrement adaptée en cas de troubles émotionnels, de troubles du spectre de l’autisme, ou de difficultés de socialisation et de communication. »

Ce qui fait la singularité de cette approche, selon lui, c’est la nature même de la relation entre l’enfant et l’animal : « Il n’y a ni paroles, ni jugement, ni rivalité. Ce cadre relationnel apaisé permet à l’enfant d’explorer ses émotions en toute sécurité, d’ajuster la distance sociale, de sortir d’un repli ou d’apprendre à respecter l’espace de l’autre. Les compétences développées aux côtés des chiens s’intègrent ensuite naturellement dans les interactions quotidiennes de l’enfant. »

Une approche intégrée dans un parcours global de soins

Les séances de therapy dog, individuelles ou collectives selon les besoins, s’inscrivent pleinement dans une approche thérapeutique globale. Elles viennent en complément d’autres activités proposées par le service : musicothérapie, expression par le dessin, espace Snoezelen...

Forte de cette expérience positive, l’équipe médico-soignante du service national de psychiatrie infantile du CHL pourrait développer d’autres formes de médiation animale (équithérapie, chiens de soutien émotionnel…).